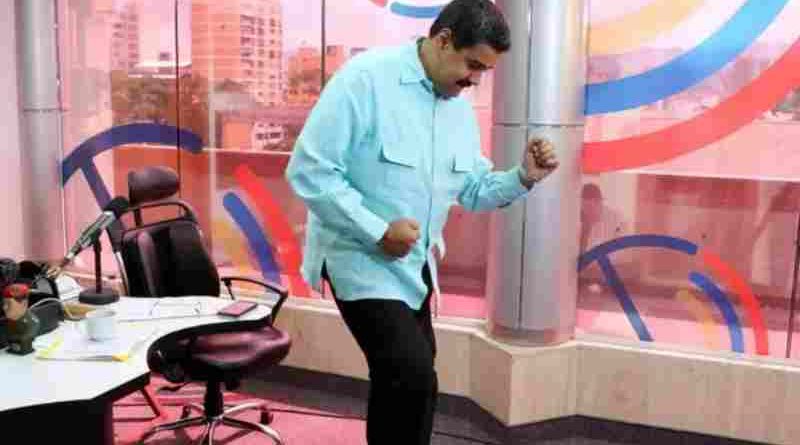

Mientras Maduro baila, la soberanía venezolana se estremece

Por Lisandro Prieto Femenía

“La apuesta a la dominación mundial es fundamental para el grupo dominante norteamericano. Y hay varias apuestas contenidas en la actual coyuntura” – Noam Chomsky, Hegemonía o supervivencia: La estrategia imperialista de Estados Unidos (2016, p. 19

El drama que hoy se despliega en el Caribe, con Venezuela como centro del huracán geopolítico, no es sólo una disputa entre administraciones contrapuestas sino la tragedia de un Estado cuya soberanía se encuentra sitiada por dos fuerzas destructivas: la pulsión hegemónica de una potencia externa y la ilegitimidad intrínseca de un poder interno ejercido de forma tiránica.

La retórica de intervención por parte de Estados Unidos, sumada a la profunda crisis institucional y humanitaria generada por el degenerado régimen de Nicolás Maduro, dibuja un escenario donde el derecho internacional y la voluntad popular son doblemente vulnerados. En este punto de inflexión, la filosofía política debe interpelar la naturaleza de la amenaza: la violencia imperial se nutre de la debilidad y el autoritarismo doméstico para justificar sus acciones, mientras que el tirano bananero utiliza la amenaza externa como coartada para recrudecer su represión interna.

Desde una perspectiva crítica, los movimientos de presión de Estados Unidos se inscriben perfectamente en la estrategia de dominación global que Noam Chomsky ha diseccionado a lo largo de toda su obra. El objetivo del imperio no es la “estabilidad” democrática de Venezuela, sino la eliminación de cualquier proyecto que encarne la “amenaza de un buen ejemplo” o, en su defecto, la neutralización de un territorio clave. Cuando Chomsky afirma que “la apuesta a la dominación mundial es fundamental para el grupo dominante norteamericano” (2016, p. 19), se refiere puntualmente a casos como esta crisis, la cual se revela como una de esas “apuestas” clave, necesaria para confirmar el destino del hemisferio sigue siendo unipolar y que Hispanoamérica, tal como se acordó tras terminar la Segunda Guerra Mundial, seguirá siendo territorio dominado por intereses norteamericanos.

No obstante, la crítica al imperialismo pierde su rigor moral si se omite el análisis de la figura que hoy ocupa ilegalmente la jefatura del Estado. Nicolás Maduro, a través de la manipulación electoral y la represión sistemática, representa un caso paradigmático de autoritarismo posmoderno. Al respecto, el politólogo Juan Linz, al definir los regímenes autoritarios, señala que estos se caracterizan por contar con un “pluralismo político limitado, no responsable” y una “mentalidad” que sustituye a la ideología, permitiendo a un líder o a un pequeño grupo de sátrapas ejercer el poder dentro de límites formalmente mal definidos (Linz, 1975, p. 176).

El régimen venezolano encaja en esta descripción: si bien conserva una fachada institucional (asambleas y elecciones, de dudosa procedencia), la realidad es que el ejercicio del poder es totalmente arbitrario. Las elecciones, como las presidenciales del 2024, han sido cuestionadas por observadores internacionales y la oposición, que denuncian la falta de transparencia, la inhabilitación arbitraria de candidatos y la omisión de las auditorías de ley. Más grave aún, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un organismo de la ONU, ha documentado que las autoridades estatales han cometido “crímenes de lesa humanidad” para reprimir la disidencia, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, revelando un patrón de represión coordinado y respaldado por altos funcionarios del gobierno y las fuerzas armadas (ONU, 2020). En este marco, la figura de Maduro no es la de un líder desafiante, sino la de un dictador mediocre cuya ilegitimidad política y violencia sistemática proveen el pretexto ideal para la injerencia externa de los golosos del norte.

A esta reflexión, se suma la perspectiva del clásico Thomas Hobbes, cuyo marco teórico ofrece una clave para comprender la patología de las relaciones internacionales. A pesar de la existencia de organizaciones supranacionales, las grandes potencias operan de facto en un “estado de naturaleza” global.

En este escenario, la potencia dominante se comporta como un individuo sin un Leviatán que lo contenga, donde la única ley es la propia conservación y la conquista del dominio. La amenaza de intervención no es, por tanto, una desviación del orden, sino la manifestación brutal de este orden anárquico subyacente. Estados Unidos, al actuar sin sujeción a un poder superior, ejerce su propia “razón natural” para eliminar cualquier obstáculo a su seguridad percibida, relegando a Venezuela, y a cualquier Estado que se encuentre en debilidad de condiciones, al destino de la “guerra” definida por la potencia que detenta la espada más grande.

La inminencia de la incursión militar nos obliga a meditar sobre la diferencia esencial entre poder y violencia, una distinción crucial que Hannah Arendt postuló para comprender la vida política. La violencia, en su sentido más puro, es siempre instrumental. Es revelador que la acción militar, la forma extrema de la violencia, sea esgrimida cuando los mecanismos diplomáticos y económicos no han logrado el colapso deseado. Por ello, Arendt en su fundamental obra titulada “Sobre la violencia”, remarca la antítesis al afirmar que “el poder es siempre potencial, inherente a un grupo, y desaparece cuando el grupo se disuelve. La violencia, por el contrario, es instrumental. Si no hay poder que la guíe, la violencia es perfectamente estéril” (1970, p. 56).

Desde esta última perspectiva podemos afirmar que la intervención militar, al depender de las herramientas (bombas, portaaviones, misiles, aviones, soldado, etc.) y no del acuerdo humano (el pueblo venezolano o la comunidad internacional), sólo produce una destrucción que requiere una justificación extrínseca a la política misma. De igual forma, el régimen decadente de Maduro, al depender de la violencia de los cuerpos de seguridad y no del consenso electoral, revela su carencia de poder genuino, evidenciando que su autoridad se sostiene únicamente mediante la coerción instrumental.

Esta justificación moralizante es el campo de estudio de Michel Foucault, para quien el poder no es meramente represivo, sino profundamente productivo a través del poder-saber. La amenaza de intervención no es sólo un acto de fuerza, sino un complejo dispositivo discursivo que produce la “verdad” necesaria para su ejecución. En este sentido, Foucault nos advierte que “no es posible que el poder se ejerza sin el saber, es imposible que el saber no engendre poder” (1977, p. 76). En la crisis venezolana, la retórica de la “crisis humanitaria” o la “restauración democrática” se erige como ese “saber” que legitima la injerencia. Al mismo tiempo, el régimen chavista utiliza la retórica antiimperialista como su propio “saber” que justifica la supresión de la disidencia interna, configurando el espacio geopolítico y estableciendo, mediante la difusión masiva de esa narrativa, los límites de lo tolerable para la comunidad internacional.

Adicionalmente, la situación de amenaza constante resucita la lógica de la política como campo de batalla existencial, un concepto central en el pensamiento de Carl Schmitt. Para él, la esencia de lo político reside en la distinción decisiva entre amigo y enemigo. La inminente incursión militar de Estados Unidos, al ser una “decisión” soberana de una potencia sobre un país quebrado, desmantela cualquier ilusión de neutralidad jurídica y revela la política en su forma más pura: la posibilidad real de la guerra. El enemigo, para Schmitt, no es simplemente un competidor, sino “el otro, el extraño, con el que se está combatiendo en una extrema posibilidad, existencialmente” (2009, p. 56). Así, la escalada militar norteamericana transforma la disputa ideológica en una hostilidad existencial, forzando a Venezuela a asumir la única posición que la lógica schmittiana le permite: la de enemigo absoluto.

Ahora bien, no podemos concluir esta reflexión sin enfocarnos en un aspecto que es crucial: la amenaza de acción militar en el Caribe no es un evento anómalo dentro de la política exterior estadounidense, sino la reconfirmación de un patrón histórico donde la soberanía del “hegemón” se ejercerse como una autoridad que suspende la ley cuando ésta interfiere con sus intereses. Este historial está marcado por intervenciones militares directas que carecieron del mandato explícito del Consejo de Seguridad de las inútiles Naciones Unidas, operando bajo la justificación de la “autodefensa” o la “promoción de la democracia”, conceptos que actúan como sustitutos políticos de la verdadera voluntad política.

Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la invasión de Panamá en 1989 (Operación Causa Justa), lanzada para deponer y capturar a Manuel Noriega, bajo pretextos que incluyeron la protección de ciudadanos estadounidenses y la restauración democrática. A pesar de que la inservible Asamblea General de la ONU condenó la acción como una “flagrante violación del derecho internacional”, Estados Unidos procedió unilateralmente. Este episodio ilustra cómo el poder decide cuándo aplicar o ignorar las normas globales, actuando como el soberano schmittiano que define la excepción a la regla. De modo similar, la invasión de Iraq en 2003, bajo el pretexto de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, se llevó a cabo sin una resolución específica del Consejo de Seguridad que la autorizara. Estos precedentes documentados establecen una peligrosa tradición de la suspensión legal que normaliza la coerción y sienta las bases para justificar futuras injerencias, incluyendo la actual crisis venezolana.

Al contemplar el telón de fondo de esta crisis, la reflexión filosófica no se puede contentar con la crónica de los hechos o la mera denuncia virtual, sino que debe enfrentar la doble moralidad que representa este conflicto. La tragedia de Venezuela es la de la soberanía capturada: comprometida externamente por la ambición hegemónica y carcomida internamente por la tiranía de los simios con navajas que administran hace décadas la miseria y el terror.

Si la ilegitimidad de Maduro es evidente, y sus acciones constituyen crímenes de lesa humanidad documentados por la ONU, ¿qué implicaciones tiene para el derecho internacional el hecho de que la superpotencia utilice precisamente esta criminalidad como una herramienta de justificación para su propia violación del principio de no intervención?

Y a la inversa, si la acción militar se basa, como argumenta Arendt, en la esterilidad de la violencia para generar poder político, ¿cuál es el verdadero objetivo de la dictadura venezolana al utilizar la amenaza externa como un simulacro de guerra para mantener la cohesión interna y justificar la represión?

La tarea urgente, entonces, reside en desmantelar el dispositivo de poder-saber foucaultiano para construir una verdad sobre Venezuela que sea autónoma de los intereses hegemónicos y, a su vez, que denuncie sin ambages la naturaleza autoritaria y criminal del régimen interno. La única conclusión digna de este conflicto es la urgencia moral de restablecer la primacía del derecho internacional para todos los Estados, al tiempo que se exige la rendición de cuentas a los tiranos que han hecho de la soberanía un simple instrumento de su perpetuación en el poder.